Institut für Medienforschung

NFDI4Memory

Bei NFDI4Memory handelt es sich um ein Konsortium für geschichtswissenschaftlich arbeitende Disziplinen, das neben NFDI4Culture, NFDI4Objects und Text+ zu den vier geisteswissenschaftlichen Konsortien innerhalb des Netzwerks Nationale Forschungsdaten Infrastruktur (NFDI) gehört. In NFDI4Memory arbeiten Forschungseinrichtungen sowie Gedächtnisinstitutionen (Archive, Bibliotheken, Sammlungen, Museen) eng zusammen. Ein Schwerpunkt sind Methoden der digitalen Quellenkritik und die Kontextualisierung von Daten. 4Memory zielt darauf ab, historische Daten zu integrieren, die in sehr unterschiedlichen Datenformaten vorliegen und aus zahlreichen spezifischen Anwendungskontexten und Anforderungen resultieren. Dazu gehören u. a. Texte von der Antike bis zur Neuzeit, Bilder, Fotos, Audio- und Videoaufnahmen, Statistiken, strukturierte Daten, Metadaten, Ontologien und Hypertexte. Weitere Schwerpunkte von 4Memory sind personenbezogene Daten, räumliche Strukturen sowie die Veränderung von Klassifikationssystemen und Kategorien im Laufe der Zeit.

Ziele von NFDI4Memory

- Die Sicherstellung der Qualität historischer Daten durch die Festlegung klarer Leitlinien für den Umgang mit Daten und Metadaten

- Die Verbesserung der Interoperabilität und Wiederverwendbarkeit historischer Daten und Datensammlungen durch die Harmonisierung und Umsetzung klar definierter Standards

- Der Ausbau der Verbindung bestehender Datensammlungen durch Erweiterung der plattformübergreifenden Suchmöglichkeiten und durch die zunehmende Bereitstellung verschiedener historischer Daten für Forschungszwecke

- Die Verbesserung der digitalen Kompetenz von historisch orientierten Geisteswissenschaftler:innen im Hinblick auf die Verwaltung von Forschungsdaten sowie die Förderung eines kulturellen Wandels in historisch orientierten Fachgebieten durch einen aktiven Dialog mit den entsprechenden Gemeinschaften.

Der Arbeitsbereich Mediengeschichte am Institut für Medienforschung ist über Prof. Dr. Stefan Kroll als Mitglied/Partizipient in der Task Area 2 eingebunden. Diese arbeitet mit zwei Arbeitsgruppen in München und Halle (Saale) an der Verknüpfung und Kontextualisierung von geschichtswissenschaftlichen Forschungsdaten, um ein zeitgemäßes Datenmanagement zu ermöglichen und das Fundament für den geplanten 4Memory-Data-Space zu bilden. Sie soll den Grundstein für historisch sensible und eindeutige Norm- und Metadaten legen, forschungsbasierte historische Kategorisierungen herausarbeiten und für die gemeinsame Nutzung für das Semantic Web mit denen von Archiven, Bibliotheken und Museen verknüpfen, um so größere Datenstrukturen und -mengen zu kontextualisieren.

Die schwedische Landesaufnahme von Pommern digital

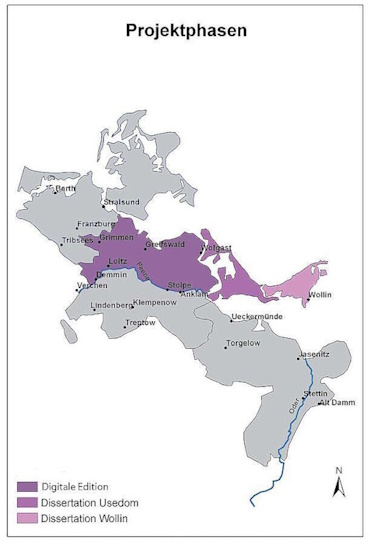

Am damaligen Arbeitsbereich Multimedia und Datenverarbeitung in den Geisteswissenschaften der Universität Rostock wurde seit dem 1. Januar 2008 unter Leitung von Prof. Dr. Stefan Kroll und in Kooperation mit Greifswalder Geographen, Informatikern und Nordisten an dem von der DFG geförderten Projekt „Karten und Texte der Schwedischen Landesaufnahme von Pommern 1692-1709. Eine GIS-gestützte Auswahledition des ersten deutschen Katasters im Internet“ gearbeitet. Bei dem edierten Quellenmaterial handelt es sich um die Karten und Texte, die in der Landesaufnahme des schwedischen Teils Pommerns nördlich der Peene während der Jahre 1692-1709 entstanden sind. Die Vermessung und Beschreibung jedes einzelnen Dorfes und der dazu gehörigen Dorfgemarkung sowie der Grundstücke und Häuser der größeren Städte wurde vorgenommen, um eine exakte Bemessungsgrundlage für die Besteuerung zu erhalten.

Die als eines der frühesten deutschen Katasterwerke geltende Landesaufnahme stellt einen einzigartigen Bestandteil der kulturellen Überlieferung Deutschlands dar und besitzt auch im internationalen Vergleich einen hohen Stellenwert, zumal sie nahezu vollständig erhalten ist. Das über vier Jahre geförderte Projekt hat einen relevanten Teil (etwa ein Viertel) der insgesamt 1.500 Karten und ca. 23.500 Seiten Beschreibungstexte aus der schwedischen Landesaufnahme Pommerns nördlich der Peene in einer digitalen, aus verschiedenen Komponenten bestehenden, wissenschaftlichen Edition aufbereitet und über das Internet der Forschung dauerhaft zur Verfügung gestellt. Dazu zählen u. a. hochauflösende Digitalisate, Transkriptionen und Übersetzungen aus dem älteren Neuschwedisch ins Deutsche sowie ein Geographisches Informationssystem – GIS. Die digitale Edition ist mittlerweile von verschiedenen Forschungsvorhaben weiterführend genutzt worden. Dazu zählt u. a. seit 2021 das internationale, an der Universität Uppsala (Schweden) angesiedelte, sprachwissenschaftliche Forschungsprojekt „Swedifying the other“, an dem Prof. Dr. Stefan Kroll als Co-Investigator beteiligt ist.

Rostocker Forschungsverbund Historische Demographie

Rostock hat sich in den letzten Jahren zu einem deutschlandweit führenden, auch international anerkannten Zentrum der demographischen Forschung entwickelt. Entscheidend dazu beigetragen haben das „Max-Planck-Institut für demografische Forschung“, demographische Forschungsschwerpunkte an der Universität Rostock sowie Kooperationsprojekte beider Institutionen. Ein Beispiel dafür ist der „Rostocker Forschungsverbund Historische Demographie“, an dem von Seiten des Instituts für Medienforschung Prof. Dr. Stefan Kroll beteiligt ist. Der Verbund untersucht den demographischen Wandel in einer breiten historisch-demographischen Perspektive. Zunächst wurde begonnen, die demographischen Strukturen und Wandlungsprozesse der mecklenburgischen Gesellschaft im 19. Jahrhundert umfassend zu untersuchen – womit ein Beitrag zur Erforschung der Sozialstruktur von Mecklenburg-Vorpommern in historischer Perspektive geleistet werden konnte. Mecklenburg-Vorpommern gehört zu den am stärksten alternden Regionen Deutschlands – es wird daher oft als Laboratorium bezeichnet, in dem die mit der Bevölkerungsalterung verbundenen Probleme früher und stärker auftreten werden als in anderen Bundesländern. Langfristig sollen, gegebenenfalls in Nachfolgeprojekten, auch zusätzliche Datenbestände aus anderen Bundesländern und weitere Themenfelder der Historischen Demographie erschlossen werden. In diesem Zusammenhang beschäftigte sich ein von der Gerda Henkel Stiftung gefördertes historisch-demographisches Projekt mit dem „Seelenregister“ der vorpommerschen Handels- und Universitätsstadt Greifswald aus dem Jahre 1717.