Die schwedische Landesaufnahme von Pommern digital

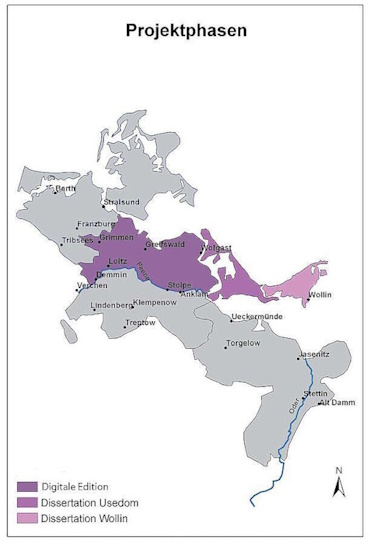

Am damaligen Arbeitsbereich Multimedia und Datenverarbeitung in den Geisteswissenschaften der Universität Rostock wurde seit dem 1. Januar 2008 unter Leitung von Prof. Dr. Stefan Kroll und in Kooperation mit Greifswalder Geographen, Informatikern und Nordisten an dem von der DFG geförderten Projekt „Karten und Texte der Schwedischen Landesaufnahme von Pommern 1692-1709. Eine GIS-gestützte Auswahledition des ersten deutschen Katasters im Internet“ gearbeitet. Bei dem edierten Quellenmaterial handelt es sich um die Karten und Texte, die in der Landesaufnahme des schwedischen Teils Pommerns nördlich der Peene während der Jahre 1692-1709 entstanden sind. Die Vermessung und Beschreibung jedes einzelnen Dorfes und der dazu gehörigen Dorfgemarkung sowie der Grundstücke und Häuser der größeren Städte wurde vorgenommen, um eine exakte Bemessungsgrundlage für die Besteuerung zu erhalten.

Die als eines der frühesten deutschen Katasterwerke geltende Landesaufnahme stellt einen einzigartigen Bestandteil der kulturellen Überlieferung Deutschlands dar und besitzt auch im internationalen Vergleich einen hohen Stellenwert, zumal sie nahezu vollständig erhalten ist. Das über vier Jahre geförderte Projekt hat einen relevanten Teil (etwa ein Viertel) der insgesamt 1.500 Karten und ca. 23.500 Seiten Beschreibungstexte aus der schwedischen Landesaufnahme Pommerns nördlich der Peene in einer digitalen, aus verschiedenen Komponenten bestehenden, wissenschaftlichen Edition aufbereitet und über das Internet der Forschung dauerhaft zur Verfügung gestellt. Dazu zählen u. a. hochauflösende Digitalisate, Transkriptionen und Übersetzungen aus dem älteren Neuschwedisch ins Deutsche sowie ein Geographisches Informationssystem – GIS. Die digitale Edition ist mittlerweile von verschiedenen Forschungsvorhaben weiterführend genutzt worden. Dazu zählt u. a. seit 2021 das internationale, an der Universität Uppsala (Schweden) angesiedelte, sprachwissenschaftliche Forschungsprojekt „Swedifying the other“, an dem Prof. Dr. Stefan Kroll als Co-Investigator beteiligt ist.